Deslocamento Interno

→ A Instalação Penetra de Marcius Galan

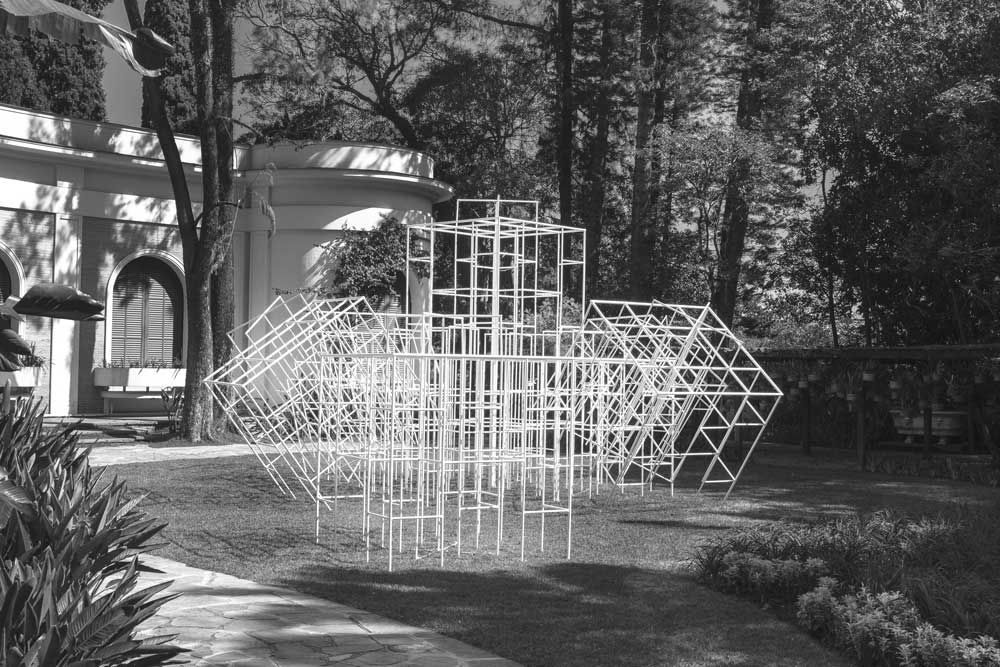

*Imagem: Penetra – Marcius Galan, 2017. Para o Jardim Imaginário na Fundação Ema Klabin. Fotografia: Marcelo Arruda

O presente texto, escrito sob convite quando da criação do blog Ema Klabin, propõe um comentário ao trabalho Penetra, realizado pelo artista Marcius Galan para a casa-museu Ema Klabin. A obra foi exposta entre outubro e dezembro de 2017, e foi realizada por ocasião da 4ª edição do projeto Jardim Imaginário, curado por Gilberto Mariotti desde sua criação em 2013. A escrita se beneficia da experiência anterior da autora como educadora na instituição durante pouco mais de três anos (2014-2018), quando pôde conviver tanto com a obra analisada, quanto com a maioria dos projetos de arte contemporânea promovidos pelo museu até então.

Palavras-chave: Arte Contemporânea, Ema Klabin, Marcius Galan, Jardim Imaginário.

I. O Jardim

A premissa do projeto Jardim Imaginário é clara: convidar artistas para realizar interferências no jardim da casa-museu Ema Klabin. Como em qualquer museu de arte, subentende-se facilmente a importância de tal proposta, uma vez que no contato com artistas contemporâneos está o interesse de não só aproximar a instituição às ideias, questões e problemas atuais da arte, mas também o de difundir este debate junto ao público visitante.

Já em sua quarta edição, os artistas convidados têm o desafio de lidar com o espaço privilegiado pelo projeto: um grande jardim, com um espelho d’água e orquidário voltados especialmente para a área de eventos e para a fachada interna do museu (fig. 1).

Quando aceito o desafio, observamos os artistas dando soluções que ora se beneficiam da visão pitoresca do lugar, utilizando-o como um cenário pronto para receber a obra e tornando o jardim um acréscimo ao trabalho, ora tomando-o como um cenário em construção que, quando acrescido da obra, esta passa a interferir naquele ao ressignificar a cena anterior.

No primeiro caso, a edição mais eloquente é a instalação Controle Remoto (2016) de Gisela Motta e Leandro Lima, em que casinhas de passarinho, dispostas em pares com alturas combinadas (fig. 2), emitiam luzes coloridas e sons semelhantes aos ruídos de uma televisão ligada. Seu tratamento um pouco chiado combinado com as cores de lâmpadas LED, mimetizavam, por inferência, a projeção das luzes de uma televisão escondida no fundo da caixa. A melancolia desta cena – de uma natureza habitacional organizada – antecipava a impotência de termos tudo sob controle. Sua estranha tranquilidade, um tanto apocalíptica, nos apresentava um mundo seguro e previsível: nele, nunca mais precisaríamos reviver a sensação de ansiar pelo futuro, pois o futuro se extinguiria com a possibilidade de sua chegada. A cena interrompia nossa euforia de avanço, e isso era frustrante, já que não estamos habituados a parar de responder por estímulo; mas é por isso que produzimos, e como estamos cansados, nada mais lógico que aceitar complacentemente a chegada do futuro. Já podíamos esperar pelo fim.

Imersos numa cena sugerida por indícios tão adequadamente projetados ao lugar, mal enxergávamos a emenda da interferência artística. Não destoando suficientemente daquilo que imaginamos encontrar num jardim, raramente nos perguntávamos ser ela anterior ou posterior à transformação da casa em museu. Ao avistarmos os pássaros que por ali passavam, continuávamos tranquilizados (fig.3).

No último caso, aquele em que a obra toma o jardim como um cenário em construção, ressignificando sua cena anterior, lembramo-nos da edição realizada por Paulo Climachauska com a obra Trepa-trepa (2014). Tratava-se de uma escultura quase contemplativa constituída, como nos aponta o título, de trepa-trepas dispostos da seguinte maneira: em um momento estava um trepa-trepa montado solitariamente no jardim; ao seu lado estava um mais alto rodeado, diametralmente, por outros quatro inclinados em ângulo oblíquo ao chão. Tudo estava pintado de branco (fig. 4), o que, somado às inclinações, permitia que os fincamentos dos trepa-trepas na grama, quando olhados a uma certa distância, ganhassem em leveza.

Mas se dissemos que a escultura era quase contemplativa é porque o conjunto mantinha seus atributos de brinquedo de bairro, propondo, aos mais cautelosos, um dúbio convite, e, aos mais desprendidos, uma atividade atrativa e desafiadora: agora, de perto, as inclinações continuavam delicadas, mas para acentuar sutilmente a vertigem já conhecida em sua versão perpendicular (fig. 5) – algo que, se não fossem a unidade do conjunto pelo branco das peças e o entrelaçamento efetivo entre elas, unindo num continuum as vertigens perpendicular e inclinada, tal sutileza perderia em importância.

Mesmo sabendo que a obra denuncia “a demanda de pseudo ludicidade que tem dado estofo ao molde imposto para representação de nossa cultura”[1], parodiando de forma irônica a cor “neutra” mais repetida pelos espaços destinados à exibição de arte, sua presença enquanto brincadeira, em potência de ser ativada, principalmente devido à escala e ao material das peças (os mesmos que de um parquinho), permitia que a obra, quando vista de perto, acirrasse o convite ao uso, e, quando vista de longe, evocasse uma atmosfera permissiva a um comportamento despreocupado, relaxado, mas também ativo.

Com isso, temos uma descoberta espontânea sobre o aspecto imaginário do projeto: ao inserir no jardim um objeto consistente enquanto brinquedo – resolvendo a crítica à ludicidade mais literalmente do que metaforicamente – , e, por extensão, abrindo mais chaves de interação com a obra que apenas a contemplativa, o artista interferia na narrativa de toda a casa-museu; isto é, ao colocar-se à vista das principais portas e janelas do museu, Trepa-trepa misturava interno com externo (nesta ordem, e não o inverso), somando à narrativa da casa um lazer infantil imprevisto pela paisagem sóbria do percurso interno (fig. 6). E se falamos espontâneo, é porque o que permitia que esta interferência se desse era precisamente a apropriação de estruturas pré-fabricadas em escala humana, inseridas num jardim grande o suficiente para acolhê-las tanto quanto seus usuários. Quando as relações de escala se perdiam, ou melhor, se desfaziam para poder se refazer, a leveza, anteriormente identificada à distância (fig. 8), mostrava-se em protótipo: no jardim interno do museu, as miniaturas de trepa-trepas, inacessíveis ao corpo, soavam como uma brincadeira, intocável, em sua última disposição (fig. 7). A leveza aqui tornava qualquer combinação arbitrária, evocando o lúdico para manipulá-lo enquanto jogo e ironizando a autoridade e a arbitrariedade geralmente atribuídas à figura do artista quando suas escolhas se associavam a uma brincadeira de disposição e sobreposição, construída por meio de procedimentos impermanentes.

Esta descoberta, de que o jardim faz parte de um cenário maior que é o museu, e por isso capaz de intervir em sua narrativa, também alertava, em contrapartida, acerca de sua infalível interferência sobre a obra. Assim, quando o imaginário da obra no jardim, com suas questões e conflitos próprios, tocava a narrativa da casa-museu, não só contaminava-a com seus elementos alheios, tornando-a ficcional ao infundi-la com seu imaginário, mas exatamente o fazia ao se deixar modificar de volta pela ficção recém-formada.

Em outra ocasião, agora destituída da relação externo-no-interno de Climachauska, na obra de Marcelo Cidade, Abuso de Poder, podíamos observar esta descoberta se repetir mais de perto quando o trabalho era efetivamente colocado dentro da casa-museu[2] (fig. 9, fig. 10). Apesar de menor em termos de escala, não podemos dizer que era pequeno seu potencial ficcional: evocava-se uma preocupação doméstica com roedores (literais e metafóricos), e que, sem perder o apreço por materiais nobres, enfatizava a faceta abastada da casa onde estava inserida, combinando-se com o revestimento de mármore do chão no hall de entrada – não sendo óbvio dizer que esta narrativa não existia antes da interferência artística.

Inversamente, a soma do imaginário das obras na narrativa da casa também as faziam sofrer uma espécie de perda, ao não conseguirem expressar de todo um sentido que a galeria expositiva tradicional as asseguraria, deixando as obras apenas em relação a si mesmas ou sob relações pré-concebidas. Ao interferirem na narrativa da casa-museu, as obras perdiam qualquer relação ensimesmada, e passavam a fazer parte de seu conjunto; era esta inserção que as permitia misturar seu imaginário com a narrativa maior, correndo o risco, entretanto, de perderem ou enfraquecerem todas as outras relações que não conseguissem se conectar suficientemente com a narrativa onipresente; em Climachauska, a ironia perdia-se no lazer, e em Cidade, a oposição de poderosos contra famintos se enfraquecia ao associarmos poder com as escolhas decorativas da casa.

Notas:

[1] Cf. MARIOTTI, Gilberto. “Repeteco” (2014), texto curatorial da exposição.

[2] A obra de Marcelo Cidade foi instalada na casa-museu por ocasião de sua individual “Subtotal” (2017), curada por Cauê Alves, no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE), localizado em frente à Ema Klabin. A proposta envolvia instalar a mesma obra em ambos os museus e convidar o público das exposições a comparar as diferentes disposições visitando sua instituição vizinha. Esta interferência não fez parte do projeto “Jardim Imaginário”, apesar de acontecer ao mesmo tempo que a edição de 2017.

II. O Museu

Notamos, neste ponto, como a casa-museu empiricamente resiste a isolamentos, e que obras produzidas sob a etiqueta do museu moderno – ou das linguagens artísticas por ele consagradas (em especial a escultura) – não dão conta de manifestar plenamente sua potência (muitas vezes crítica) quando inseridas em seu território, já que foram criadas/planejadas para um espaço de lógica neutra diferente. Uma vez que não conseguimos encontrar familiaridades entre o museu moderno (mais reconhecido em sua versão cubo branco) e a preservação de casas-museus, por suas aparências imediatas, também deixamos de elaborar a relação entre eles, afastando-os definitivamente em classificações museológicas. Em todo caso, insistiríamos em dizer que a casa-museu não só apresenta muitas semelhanças com o cubo branco, como, inclusive, é tão moderna quanto ele; não fosse isso, várias obras não fariam parte de seu conjunto e muitas propostas artísticas seriam inteiramente incompatíveis ali.

Um poderoso museu no final dos anos 1920, o Museum of Modern Art (MoMA), manifestou-se de forma inaugural ao pintar suas paredes de branco, fechar suas janelas e simplificar a decoração de suas luminárias[3], crendo assim “libertar” a arte do que rogou chamar de mundo exterior. Esta manifestação – principalmente porque a arte americana no pós-guerra foi muito influente – pautará muitas outras soluções museológicas. Hoje, já sob sua predominância, naturalizou-se, do ponto de vista do visitante de museu, uma lógica expositiva que privilegia o olhar em detrimento do corpo, e em que a passividade é estimulada por uma postura contemplativa. A fim de preservar a libertação da experiência artística, oposta à experiência (efêmera) do tempo presente, o cubo branco manifestou-se como uma resposta à demanda por torná-la eterna: para o longo prazo da eternidade, o cubo branco sobrepôs arte à noção de patrimônio, ambos simultaneamente históricos e infinitos, e, no contato direto com ela, aplicou soluções “neutralizantes”, intencionadas em deter qualquer menção à finitude humana, tornando-a finalmente uma manifestação acima do tempo.

O que difere o típico cubo branco da casa-museu talvez seja as diferentes soluções que eles deram aos mesmos problemas da arte, isto é, as maneiras pelas quais optaram por interromper a percepção externa da passagem do tempo, de forma que a arte, como entidade imaterial, e o objeto-arte, como sua manifestação terrena, pudessem consagrar-se ambas eternamente. Enquanto o cubo branco privilegiará o objeto-arte e sua forma pura, suspensa em suportes “neutros” projetados para serem invisíveis, e com “respiros” que permitem a visão isolada de uma obra à outra, numa relação individual com cada uma delas, a casa-museu, por sua vez, isolará o mundo externo ao estender e aplicar o isolamento do objeto moderno à organização original de alguns dos espaços utilizados pela antiga moradora: assim, todos os lugares por onde ela supostamente passou se transforma numa só obra, e sua coleção heterogênea converte-se na representação de sua figura. No caso da neutralidade, esta se resolveria na invisibilização da manutenção curatorial, responsável por dar presença à ausência da moradora.

Por fim se perceberá que o isolamento advindo da preservação da casa-museu não só reproduz em novo tamanho um procedimento inventado pelo museu moderno para separar a experiência da arte do mundo exterior, como esta reprodução também revelará a casa-museu como tributária e mais recente que o museu moderno[4]. Destarte, a casa-museu torna-se capaz de isolar dentro de si (e não em si mesmas) obras que foram produzidas para a lógica neutra do cubo branco, ao inseri-las numa lógica de isolamento que ultrapassa os limites das paredes. Na medida em que foram planejadas prevendo aquela outra resposta, dada pelo museu americano, o desencontro é certo: obras que prescindem do isolamento objetal para que seu sentido seja plenamente expresso, neste contexto, sofrem a seguida ação de soma à unidade maior da coleção e depois perda de individualidade.

Por isso, independente de estarem dentro (na antiga casa) ou fora (no jardim), de qualquer modo as obras contemporâneas são absorvidas pela narrativa do museu, pois descobrimos que o limite de dentro e fora do museu não necessariamente corresponde com o de dentro e fora da antiga casa.

Algo que, se nos convencermos que a etiqueta moderna é a única possível para refletirmos e nos aproximarmos da arte, ou que ainda, a naturalizarmos a ponto de tornar impraticável sua identificação, podemos deixar passar despercebido o curioso desencontro realizado pelos diversos experimentos artísticos citados, produtores de uma inesperada centelha que não só depreende deslocamentos de sentido das obras, mas faz diminuir a distância entre diferentes museus, desviando a preocupação em definir categorias cada vez mais especializadas para cada caso específico.

Notas:

[3] O MoMA é reconhecido por reunir as principais características, de uma só vez, do que veio a ser chamado de cubo branco. Podemos considerar como uma das primeiras experiências neste sentido a exposição inaugurativa do museu, “Cezanne, Gauguin, Seurat, Van Gogh” (1929), curada pelo seu então diretor, Alfred Barr. Cf. Arquivo online da instituição disponível em: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1767?lcale=fr Acesso em: 26 de Janeiro de 2019.

[4] A casa-museu foi aberta ao público em 2007, e desde então apresenta atividades ininterruptas. Cf. ARAUJO, Marcelo Mattos. “Fundação Ema Klabin: a construção de um projeto museológico” In: A Coleção Ema Klabin. Org. Paulo de Freitas Costa. São Paulo: Fundação Cultural Ema Gordon Klabin, 2017.

III. O Trem

Claro que a busca da arte por isolamento e eternidade é demasiadamente reconhecida; sua crítica e seus problemas não precisam nem ser desenvolvidos[5]. Da mesma maneira que o cubo branco formulou uma experiência de arte, predominante em museus e galerias comerciais, ele também forjou para si uma arte adequada à sua etiqueta, isto é, aquela que a prevê, produzindo, por conseguinte, aquela que a confronta. Em relação à última, temos a produção de artistas que optaram por começar pelo tema, mas que, para continuarem legíveis, submeteram-se às demais regras da linguagem expositiva, pesando em cada situação qual regra comprometer. Há também os artistas que, ao visualizar o problema, optaram por dialogar com ele, dando desdobramentos inesperados aos fios deixados soltos por sua dinâmica. É neste último caso que observamos no Jardim Imaginário a produção de autênticos site-specifics[6], que, diferentes em suas propostas, tornaram identificável semelhante problema: o da autonomia da arte.

A primeira experiência neste sentido é também a primeira edição do projeto: Serviço das formigas (2013) de João Loureiro. “O trabalho é constituído por um trem que circula pela Fundação, dentro e fora da casa, carregando um jogo completo de louça formado por seis pratos rasos, seis pratos fundos, seis pratos de sobremesa e seis conjuntos de xícara de chá com pires. Cada peça de louça tem um desenho impresso: uma formiga carregando um objeto. Nos desenhos (fig. 11) há várias referências ao contexto: às coleções da casa – como a de louças da Companhia das Índias –, às festas que aconteciam ali, à situação de trabalho dos funcionários que mantinham – e ainda mantém – a casa em funcionamento, ao próprio universo das formigas”[7] (fig. 12, fig. 13, fig. 14, fig. 15, fig. 16). Apesar de observarmos nas edições posteriores o favorecimento do jardim, Loureiro propõe uma obra que, inauguralmente, circula dentro e fora da antiga casa, demandando para isso modificar o percurso de visitação e a disposição dos espaços preservados pelo museu: para que esta circulação se desse, duas portas-janela que dão para o jardim foram permanentemente abertas durante o horário de funcionamento do museu (fig. 12, 16), bem como o acesso a um dos espaços previstos pela visitação foi obstruído pelo trilho do trem (fig. 13), reivindicando a atenção dos visitantes caso desejassem ultrapassá-lo rumo à biblioteca.

Propor uma obra que interfira na fronteira simbólica de dentro e fora da antiga casa pode, enganosamente, se confundir com uma intervenção na fronteira simbólica do museu. Por isso que, ao desfazê-la, encontramos não uma fresta no isolamento da arte em relação ao mundo exterior, mas outra variável: a reconstituição de uma casa. As restrições de circulação, um percurso controlado pelos espaços expositivos e o não toque pressupostos na visitação, não fazem parte da dinâmica de uma casa – em especial no que diz respeito à utilização das louças nas refeições e o entra e sai espontâneo em uma festa –, mas são normas institucionais. Ao interessar-se pela casa, o artista pôde enxergar o que geralmente é confuso para a maioria dos visitantes, a saber, que o museu nos oferece a re(a)presentação de uma casa que, optando por narrá-la, torna-a uma imagem imediatamente disponível ao olhar, mas indisponível ao uso, ao toque e ao assento. Logo, a fresta que Loureiro abria no museu não era literal, mas vertical, pois escavava uma camada que estava por baixo.

Ao transpor a camada de museu para investigar aquela de casa, o artista parecia ter encontrado uma série de novas vivências que coexistiram com a figura representada por sua narrativa maior, expondo-a mais enquanto critério de preservação do que como presença, ao dividir seu protagonismo com as outras figuras que ali habitaram. Dessarte, ao propor que as pessoas, durante a visitação, voltassem seu olhar para o chão (vale notar que o artista, ao optar por imitar a altura das formigas dentro do museu, utilizou-a como parâmetro para a altura do trilho no jardim – fig. 17), as provocava a desviar a atenção programaticamente destinada à arte – geralmente exposta na altura dos olhos – em direção aos seus mecanismos neutralizantes: poderíamos dizer que se desejava ali tanto um retrato mais amplo do passado, quanto a evocação das figuras responsáveis pela manutenção curatorial.

Agora, com Serviço, tornava-se possível enxergar como a preservação museológica são duas coisas sobrepostas: a primeira, vários casos específicos, registros interrompidos e diversas experiências que se encontraram, chocaram e interagiram a seu modo; a segunda, colocada depois sobre a primeira, uma documentação entendida a priori como passado, em termos de patrimônio, memória e também curadoria.

Notas:

[5] “Mas o problema dos princípios transcendentais é que por definição referem-se a outro mundo, não a este. É esse outro mundo, ou o acesso a ele, que o cubo branco representa. Parece-se com a visão de Platão de um reino metafísico superior em que a forma, perceptivelmente rarefeita e abstrata como a matemática, está totalmente desligada da vida da experiência humana aqui embaixo.” Cf. McEVILLEY, Thomas “Introdução” (1990). p. XXI In: O’DOHERTY, Brian. No Interior do Cubo Branco: A Ideologia do Espaço da Arte (Tradução de Carlos S. Mendes Rosa). São Paulo: Martins Fontes, 2002.

[6] Por site-specific compreendemos a obra cuja origem e significação está intimamente ligada às características intrínsecas do lugar. A partir de meados da década de 1960, como resposta à euforia otimista movida pelo avanço tecnológico de então, surge uma série de manifestações artísticas que apontam para a falência do progresso e suas instituições: “Os happenings, as performances, a body-art, as instalações e, finalmente, os site-specific abriram o caminho para que a atuação artística migrasse para espaços além do território especializado da arte e para que as reflexões extrapolassem seu próprio domínio. Através dessas experiências, o “cubo branco” passou a ser problematizado. A crítica às instituições, gerada a partir de então, fez com que os espaços especializados, antes tidos como o contexto privilegiado da arte, fossem perdendo sua suposta neutralidade.” Cf. TAVARES, Ana Maria “A experiência do site ao site-specific deslocado” p. 81-2 In: Armadilha Para os Sentidos: Uma Experiência no Espaço-Tempo da Arte. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

[7] Descrição retirada do site do artista, disponível em: https://www.joaoloureiro.info/O-Servico-das-Formigas-2013. Acesso em: 26 de Janeiro de 2019.

IV. O Ruído

Existe uma ideia linda na obra de Loureiro. A casa novamente ocupada, utilizável, de volta a vida. Abriremos as portas, o fluxo espontâneo, o toque, as histórias todas, nada mais nos escapará, os critérios deixarão de ser importantes e, no limite, novos registros poderão ser produzidos e acumulados; tudo em permanente reconstrução, mudança e passagem.

Visto que existia algo que começava a ser dito quando o trem saia, e que terminava de ser enunciado quando entrava, percebíamos um leve e uniforme ruído que penetrava nossa concentração de forma um tanto abafada. Pudemos ignorá-lo porque a coerência da obra, já apresentada, sufocava seu murmuro, bem como pudemos esquecê-lo quando de seu saldo final, uma vez que, depois de emocionados, voltamos a contemplar a paisagem interna do museu. Mas sua ideia permanece linda, e sua imagem continua em nossos sonhos.

Não fosse uma última experiência, não lembraríamos que deixamos algo escapar. Apenas a lembraremos de volta quando da quarta edição do Jardim Imaginário, realizada pelo artista Marcius Galan com a obra Penetra (2017). Diferentemente, seu projeto não propõe uma entrada e nem uma saída, entretanto, tem percurso próprio e indefinível: “O vagar pela casa-museu cumpre papel fundamental no processo de composição desta proposição, completa apenas pela ação do visitante. Como na narrativa própria do filme ou do livro, nossa experiência se dá pela apreensão ordenada de espaços conexos, reservados entre si mas interagindo por justaposição: um dispositivo em que exterior e interior sejam ao mesmo tempo conteúdo e narrativa, a demandar a um só tempo o foco de quem invade o alheio e certa atenção flutuante de quem passeia, um pouco do incômodo que pode sentir um intruso e outro tanto desaviso de quem se toma por convidado”[8].

Assim, exterior e interior se dão não mais pela vista interna do museu, ou pelo percurso realizado pela própria obra, mas se conectam pelo vagar do próprio visitante da exposição, implicando para isso o trabalho conjunto dos olhos (conteúdo) e do corpo – antes abandonado à própria sorte[9]-, e nos pedindo uma “atenção flutuante” que associe nossos sentidos ao tempo (narrativa).

Mais notadamente, na associação entre o olho e o corpo está um ínterim, que é um deslocamento (um vagar) pelos “espaços da casa, seu jardim e até mesmo para além dos muros da Fundação”[10]. Apesar do conteúdo e da narrativa estarem cada qual numa ponta desta associação, parece-nos que o deslocamento é o intento principal de toda a proposição: “Como em Freud, algum deslocamento é necessário à chamada prova de realidade. Enganosa se entendida como condição na qual se pode distinguir o real do falso, essa formulação refere-se mais propriamente à condição ou processo pelo qual se pode distinguir mundo interno de externo. Tal distinção depende diretamente do gesto, do movimento do corpo, que pode revelar a origem de certas percepções”[11]. Mais ainda: “Uma percepção que uma ação pode fazer desaparecer é reconhecida como exterior, como realidade: se a ação não modifica a percepção, é por que esta vem do interior do corpo e, portanto, não é real”[12] .

Seria um gesto dessa natureza aquele de Loureiro enquanto submergia em direção à casa? Teria ele sido capaz de, ao distanciar-se do museu rumo à casa, avistá-lo inteiramente, identificando, provavelmente sem o prever, onde as efetivas fronteiras do museu se encontravam com o mundo externo? Pensamos que não. Como quem se surpreende com a vista que encontra numa viagem de trem – e não sendo considerado o percurso como um destino em si mesmo –, torna-se no mínimo vão querer emitir qualquer chamado para o local de embarque, sobretudo quando, contraditoriamente, decide-se aumentar sem interrupções a distância entre a partida (museu-arte-camada posterior) e a chegada (casa-vida-primeira camada).

O elemento ruidoso – a presença ubíqua das camadas museológicas – não nos parece uma mensagem impotente emitida pelo artista. Supomos tratar-se de um elemento inevitável porque mais amplo e externo à obra, que Loureiro certamente encontrou no próprio site e que parcialmente se utilizou; mas que, por esta razão, não podemos dizer que tenha sido criado por ele. Ao desabafar apenas uma das camadas existentes e sugerir a ela desdobramentos, a outra camada apenas podia ser insinuada enquanto elemento passivo, e por isso, às vezes, tratada como coadjuvante para a construção da obra.

Daí, o que ocorreria com o sentido de Serviço ao evocarmos a paisagem museológica em sua totalidade vertical? Como compreendê-la fora de seus limites manifestos? Apesar de frágil e incompreensível se restrito ao contexto exclusivo da obra, gostaríamos de propor que seu sentido – a considerar a possibilidade de assumir o deslocamento como fluxo e destino em si mesmo – poderia significar uma espécie de aviso silencioso que, quando ouvido, exporia as limitações dos desdobramentos poéticos adotados pelo artista, a partir da incompatibilidade, visível em seu arranjo externo, entre “vida” e realidade.

V. Antes do Golpe

A obra Penetra estava instalada em vários lugares ao mesmo tempo: um deles era o jardim, com uma estrutura de ferro (fig. 18) que, não fossem as lanças nela fincadas junto à grama (fig. 19), se assemelharia a um esqueleto de biombo; a estrutura a meio caminho de grade e a meio de biombo – e nenhum dos dois até o fim – trazia a sensação de separação, que também não chegava ao seu propósito: o vazio advindo da ausência de algumas das lanças permitia a passagem, e esta permissão era produzida pela suposição de que na sua completude seria nossa exclusão. Permanecendo a sensação de permissão momentânea, éramos tentados por uma passagem improvisada, não oficial (fig. 20).

Ao entrarmos no museu, continuávamos à procura da obra, mas tudo parecia igual. Da lembrança do jardim, conseguíamos encontrar algumas das lanças, mas agora muito diferentes: estavam soltas da estrutura – talvez porque antes estivessem presas. Uma estava dentro de uma vitrine, aparentemente feita sob medida para guardar duas de sua unidade; percebíamos que uma unidade estava faltante, e a outra preenchida. Imediatamente ao lado da vitrine, encontrávamos uma lança, duplamente solta, encostada no seu vidro (fig. 21).

Não fosse a lembrança da estrutura no jardim, poderíamos pensar que se tratava de uma vitrine feita para expor objetos etnográficos advindos de algum lugar “exótico”, “não civilizado”, tal como os dioramas dos museus de história natural, que os destituem do contexto original ao inseri-los artificialmente num cenário construído. Mas como antes as lanças foram vistas no jardim, rapidamente subentendíamos sua origem, ao mesmo tempo em que conseguíamos deduzir a apropriação realizada pelo artista: Galan não apenas parodiava o tratamento dado ao objeto etnográfico, mas ressignificava em ornamento o que antes eram os motivos que impediam sua saída da estrutura de ferro.

Nesta primeira experiência, pudemos perceber como relembrar é um ato involuntário na ação de significar. Porém, ao passo que relembrar é uma atitude mental e cronológica, no caso de Penetra, passava a ser também o ato de rever. E, então, voltar no tempo se tornava possível quando se realizava um deslocamento corporal pelo espaço.

Contudo, quando optávamos por voltar ao jardim (fig. 18), nada continuava o mesmo. Se realmente havíamos nos deslocado, e, portanto, estávamos revendo e não rememorando a estrutura, como saber se as lanças foram trazidas para a estrutura de ferro posteriormente, e não o inverso, como poderíamos supor momentos antes? Sua ressignificação estaria na estrutura? Seria a estrutura de ferro outra forma de prender as lanças (em vez de descontextualizá-las), aproveitando-se dos ornamentos para torná-los impedimento? E se visto desta forma, como compreender as lanças que faltavam? E ainda, relembrando dentro da casa-museu, como compreender aquela lança – agora, em nossa lembrança, ainda mais solta – fora de sua vitrine?

Descobríamos então que ao voltarmos no tempo pelo espaço, a dimensão temporal era destruída pela simultaneidade espacial, causando um esfacelamento na ordem dos acontecimentos.

Na desorganização dos fatos decorrente do deslocamento espacial, lembrar e rever se alternavam para a construção de uma mesma narrativa, que, ainda em formação, permanecia indefinida e por isso deixava nossos sentidos atentos e vulneráveis.

Como ao identificarmos um rosto conhecido, uma nova lança surgia na área arborizada do jardim, mas agora fincada diretamente na terra. Mais escondida, estava também mais suja – talvez porque nestas condições tornava aquela da vitrine demasiadamente limpa. E se antes estava encostada, relaxada, quase debochando daquela que estava presa, aqui estava paralisada. Não fosse o surgimento de uma figura estranha (também um tanto escondida no jardim) estendendo seu braço em direção à lança, seu fincamento não perderia em rigidez, assemelhando-se a uma estranha cena congelada, como aquelas de diorama (fig. 22, fig. 23).

Estendendo-se ao museu vizinho, o Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE), podíamos avistar a obra desde a entrada principal da casa-museu: uma das grades do vizinho havia sido substituída pela lança exótica. Como grade plenamente realizada, lembrávamos da estrutura que estava a meio caminho de concretizá-la. Mas esta parecia desajustada, deslocada, talvez porque anunciasse sua diferença ornamental em meio as suas vizinhas idênticas (fig. 24).

Com a narrativa ainda em suspensão encontraríamos a última parte da obra: peças de MDF preenchendo o vazio deixado pelo formato da grade na antiga entrada original (fig. 25), com diferentes projeções para fora. Olhando pelo vidro da porta, também encontraríamos projeções para dentro da casa-museu. Ao preencher um vazio mediado por um vidro, o artista realizava uma passagem impossível de se dar no campo da ação. Se na estrutura de ferro éramos tentados a realizá-la, agora podíamos assisti-la. Paradoxalmente, ao tornar a passagem concreta, isto é, possível, as peças pareciam sugerir uma penetração metafísica (fig. 26).

Ao fim da exposição, daquele ponto topográfico, podíamos rever um pedaço da fachada do MuBE, pano de fundo para a entrada e saída dos visitantes da casa-museu. Ao passarmos o olhar por toda a paisagem (fig. 27), éramos vistos de volta pelo mesmo rosto familiar que, como num golpe, nos atingia.

VI. Depois do Golpe

O deslocamento espaço-temporal do visitante tem importância central na obra de Galan. Sem ele, não seria possível realizarmos a sobreposição de acontecimentos do passado com os do presente, desorientando momentaneamente a percepção da linearidade do tempo. No fim, ao sermos atingidos pelo elemento que escapa à obra, recobramos a capacidade de distinguir entre relembrar e rever, ao reestabelecermos a sequencialidade de fatos que discorreram irrevogavelmente no tempo. Ao cabo, restituímos aquilo que foi burlado pela própria obra: nossa finitude.

Assim, a obra não só nos revela como uma percepção interna – e, portanto, não real –, aquela que produz a suspensão temporal, mas como ao revelá-la a faz desaparecer. Tal como o efeito do après-coup[13] (depois do golpe), somos golpeados pela origem da apropriação de Galan. E se dissemos golpeados – para não dizer traumatizados – , é porque a obra faz perdurar, como ao estender um instante, a sensação de nitidez causada pela organização dos fatos. Assim como o conceito psicanalítico après-coup se refere a uma reelaboração de eventos do passado, capazes de receber todo o seu significado e eficácia somente após um tempo da primeira ocorrência, Galan nos provoca a ressignificar diversas vezes sua obra através de uma experiência sempre posterior, ao nos dar novos elementos a cada situação – muitas vezes aparentemente desconexos entre si – para compor uma mesma narrativa

Ao provocar uma reelaboração de sentido a cada deslocamento, Galan também reconstitui a percepção externa do tempo, pois, assim como o “simbólico precede e inventa a realidade, […] o après-coup precede e inventa sua origem”[14]. Dito de outra maneira, a realidade inventada por nossa percepção interna tende a se desviar da significação traumática, ao se afastar da realidade externa a nós. Ao sermos golpeados por ela, recobramos noções adormecidas, como a de origem: só a compreensão tardia (après-coup) pode nos colocar no trilho do tempo, precedendo assim, como ponto de partida, a percepção externa do passado.

Mas o que o último golpe – a visão do portão – nos faz ressignificar? Quais as implicações da origem que inventa? Que compreensão se dispara quando olhamos um elemento que não participa da obra, ou seja, que não foi produzido ou assinado pelo artista? Qual é o significado posteriormente atribuído à obra?

Depois de olharmos e sermos olhados de volta, sentimos o golpeamento: Galan transforma em arte algo que não fora criado para ser arte – e que tampouco é lembrado como parte do museu.

É óbvio que o portão da casa-museu é parte do museu, mas os “portões de museu” dificilmente participam de nosso imaginário de museu ou de arte: geralmente pensamos no prédio e sua arquitetura, no jardim, nas galerias expositivas, na coleção de obras ou mesmo na programação institucional. Isso porque geralmente pensamos no que já é arte ou museu.

Na medida em que aquilo que nos acostumamos a conceber como arte está intimamente ligado ao espaço em que é exibido ou resguardado – a saber, o museu, feiras de arte, galerias, centros culturais, etc. –, raramente constatamos a origem desta sensibilidade. Daí o golpe em revelar um processo de apropriação geralmente invisibilizado que, normalmente, só costuma se apresentar quando pronto: quando a obra coexiste com aquilo que se apropria – o portão continuou lá, em funcionamento – revela seu mecanismo de significação, expõe as torções de sentido que executa e, mais precisamente, assume que o fez.

Notas:

[13] Será Jacques Lacan que conceitualizará pela primeira vez, em 1953, como “après-coup”, em francês, o termo freudiano em alemão “Nachträglichkeit”, e traduzido por outros autores como “deffered action” (Strachey) ou “a posteriori” (tradução brasileira de Lacan, Cf. LACAN, Jacques “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise” (1953) p. 258. In: Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998). O termo surge nos escritos de Freud, numa distância de cerca de 60 anos à “descoberta” de Lacan, como um modo de compreensão posterior que ocorreria no período de amadurecimento sexual, e que capacitaria o indivíduo a dar significado sexual e traumático a experiências geralmente ocorridas na infância. Assim, trata-se de um acontecimento traumático tardio em busca de sentido e de intérprete; ou até mais que isso, permite que aquilo que ainda era sem sentido tome um sentido. Em termos lacanianos, pode “reintegrar numa cadeia o núcleo enigmático do momento vivido”. Enquanto a palavra alemã expressa fortemente a ideia de atraso, já que, literalmente, nachträglich é aquilo que é “trazido depois” (nach-depois, tragen-trazer), o termo francês acrescentará a palavra coup (golpe), que a versão alemã não traz. Para alguns autores, como Jean Laplanche, esta não deixa de estar no centro da ideia freudiana: a ideia de um golpe, de um trauma sofrido depois. Cf. o relatório do 67º Congresso de Psicanalistas de Língua Francesa (CPLF), cujo tema foi o L’après-coup, realizado em abril de 2009: ANDRÉ, Jacques. O Acontecimento e a Temporalidade: o après-coup no tratamento (2008). Tradução de Vanise Dresch. Ide, Volume 31, nº 47. São Paulo, Dezembro 2008. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31062008000200025#107 Acesso em: 17 de junho de 2019.

[14] A frase é de Georges Didi-Huberman em seu famoso “Diante da imagem” (Tradução de Paulo Neves, São Paulo: Editora 34, 2013, p. 134), quando da explicação dos métodos iconológicos de Erwin Panosfky, realizando uma analogia com o conceito de après-coup da psicanálise.

VII. A Arte

A apropriação, em suas diversas manifestações, acompanha desde cedo a história dos museus modernos. Na criação do Louvre (1793), por exemplo, muito foi discutido a respeito do que fazer com a nacionalização da igreja católica e com os monumentos e símbolos da monarquia espalhados pela França. Após a crescente destruição de obras ligadas à monarquia e à igreja – já que contrários aos valores revolucionários –, foi sugerida, como reação, a criação de um museu responsável por conservar não os símbolos católicos ou aristocráticos propriamente ditos – que estavam sendo “barbaramente” destruídos –, mas a qualidade artística que se reconhecia neles. Unido a premissas de instrução e educação cívica, o Louvre teria o poder de neutralizar o conteúdo e o propósito originais das obras, ao separá-los de seu valor como arte[15].

Dado seu poder de neutralização das obras – a princípio religiosas e aristocráticas – ligando-se, posteriormente, ao incentivo de políticas de confisco das terras invadidas por Napoleão Bonaparte, muitas dúvidas surgiram a respeito do papel instrutivo e cívico do museu de arte – inclusive sobre a sua eficácia em relação à propaganda republicana. Na época, algumas figuras já compreendiam as implicações políticas da retórica de “libertação” da arte[16], como também se formulava, embrionariamente, uma preocupação a respeito do significado da obra quando removida de seu vivo e específico contexto de uso[17].

Distantes deste momento histórico, já sabemos que essas ideias não detiveram os confiscos e que não foram os seus argumentos que formulavam os motivos pelo quais algumas devoluções se deram após 1815, com a queda do império francês. Com o gradual fortalecimento da produção de obras para o mercado e para o museu – e a nova sensibilidade artística decorrente desta mudança –, em substituição ao sistema de mecenato, estas ideias foram largamente esquecidas[18].

A autoridade – em curso e em plena expansão – das instituições modernas de arte em definir o que é arte, através da apropriação e reapresentação de obras e práticas surgidas em diferentes contextos[19], adequando-as à sensibilidade de seus espaços especializados, não só transforma seu significado no ato de deslocá-las, mas, quando considerado apenas o significado atribuído, gera a sensação de que a arte sempre foi a mesma: desde a mais antiga e distante, até a mais recente e próxima.

Notas:

[15] “O argumento decisivo para mudar de ideia a assembleia sobre a conservação [dos símbolos monárquicos], foi dado por Pierre Cambon, que sugeriu utilizar “os monumentos da realeza” para “formar um museu”. Ao colocá-los num museu, Cambon enfatizava, “nós destruiremos a ideia de realeza” ao mesmo tempo em que “preservaremos as obras de arte””. Cf. “The Revolution and The Museum” p. 181-8 In: SHINER, Larry. The Invention of Art: a Cultural History. The University of Chicago Press: 2001 [Tradução da autora].

[16] Vale lembrar o confisco de Napoleão Bonaparte em 1798 dos cavalos de bronze da Basílica de São Marcos em Veneza, expostos na ocasião do “Festival da liberdade e triunfal entrada de objetos das ciências e das artes colecionados na Itália”, em que se realizava uma grande procissão, com carruagens carregando pinturas, estátuas e manuscritos. Na carruagem em que estavam os famosos cavalos, uma faixa proclamava: “Eles estão em solo livre”. Ibidem. p. 184.

[17] Cf., sobretudo, a figura de Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, e seus escritos “Lettres à [General] Miranda sur les déplacements des monuments de l’art de l’Italie” (1796) e “Considérations Morales sur la destination des ouvrages de l’art” (1815).

[18]. Cf. “The Revolution and The Museum” p. 188. In: SHINER, Larry. The Invention of Art: a Cultural History. The University of Chicago Press: 2001.

[19] Além destas absorções que marcam o surgimento do moderno sistema da arte, há pesquisas que detectam este fenômeno contemporaneamente, por exemplo, em direção ao jazz e também a street dance na França. A este fenômeno fora dado o nome de “artificação”. Poderíamos, no caso de São Paulo, realizar paralelos em relação às recentes tentativas de institucionalização do grafite e do pixo. Cf. o artigo: SHAPIRO, Roberta; HEINICH, Nathalie. Quando há artificiação? (2012) Tradução de David Harrad. Revista Sociedade e Estado, Volume 28, nº 1. Janeiro/ Abril 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/se/v28n1/02.pdf Acesso em: 17 de Junho de 2019.

VIII. Depois de Depois do Golpe

Mais do que as diferentes apropriações realizadas em cada momento de Penetra, existe entre elas um deslocamento não apenas corporal e espacial, mas de sentido. Quando inserimos na narrativa da obra o portão da casa-museu, inventamos sua origem: transformamos em símbolo a fronteira que separa o público do privado, mundo externo do interno. Uma vez inserida na narrativa da obra, a origem torna-se uma espécie de rastro que passa a informar todos os seus posteriores desdobramentos (de sentido): seja para enfatizá-la, na grade do MuBE, seja para finalmente comprometê-la, em todo resto.

Ao apropriar-se deste símbolo, multiplicando-o, Galan possibilitou que seu sentido originário fosse transformado dentro da própria obra – a considerar que só se compromete tal fronteira ao se agir sobre uma, mesmo que sobre sua versão simbólica. Desta forma, a obra continuava a se realizar depois de evidenciar os sentidos que deslocara: quando revelava o significado que modificara, a obra perdia sua autonomia, porque se unia a um lugar específico, e sua forma pura deixava de significar sozinha para adquirir um antecedente.

Realizando todo o percurso proposto pela obra, e, por isso, reestabelecendo a percepção externa do tempo, por sugestão – nem tanto por negação – o artista conseguia fazer ver uma dinâmica escamoteada pela percepção interna do museu. Porém, o tempo restituído, necessariamente, somente se manifestava para aqueles que insistissem em continuar o percurso até o fim. Uma vez que cada parte da obra se apresentava de maneira finalizada, autônoma, distanciada da seguinte, sem início e nem fim, dificilmente conseguíamos supor uma continuação ou mesmo, de início, estabelecer relações consistentes entre elas. Continuar o percurso implicava uma disposição gratuita, despretensiosa, quase desinteressada; do contrário, nos restaria uma “leitura” usual (e possível), baseada na escultura autotélica e nas suas relações formais internas.

A essa altura da análise, podemos identificar a existência de uma curiosa armadilha: sem nada nos pedir, provocar ou indicar entre suas partes, Penetra depende de uma atitude generosa para não só manifestar, secundariamente, a origem de todo o seu simbolismo implícito, mas para reestabelecer nossa finitude diante da arte. Contudo, em razão de uma expectativa que anseia, que já espera o que vê, e que se satisfaz com a experiência divina e inalcançável com a arte, o artista igualmente a oferece, deixando-nos sair do museu da mesma maneira que entramos.

Tudo isso não passaria de uma experiência de negociação mental inapreensível – presente em outros trabalhos do artista – se Galan não tivesse imbricado tão bem a ela um problema que não se restringe apenas ao seu repertório pessoal: os deslocamentos de sentido efetuados pelo nosso passado e invisibilizados pela ausência de sua origem. Galan nos sugere como saída à contraditória libertação e autonomia da experiência artística não só, ao fim de tudo, a revisão traumática destes deslocamentos, mas simultaneamente sua prevenção, por meio da armadilha citada, naqueles que não se dispõem em colocar em risco sua relação, mesmo que ilusória, com a realidade. Em outras palavras, não impõe autoritariamente a experiência do trauma àqueles que não se sentem dispostos a tal, mesmo compreendendo sua importância.

Então, poderíamos rapidamente concluir que o artista descaracteriza seu trabalho em razão de uma romântica afetação, se considerarmos como extremamente sério e urgente o problema específico da arte. Ou que, contrariamente, ele privilegia seu repertório artístico e subjetivo, em detrimento do suposto problema que combate, numa oposição indissolúvel entre subjetividade artística e crítica institucional. Interpretações que poderiam ser deduzidas ao infinito, quando novamente não temos a disposição em nos aproximar gratuitamente das relações propostas pela obra, e continuamos a nos basear em expectativas de “auto evidência” e universalidade, em especial quando estas apresentam dificuldades em identificar o próprio ponto de vista “universal” do qual partem.

Assim, começaríamos por investigar a relação entre esta revisão traumática e a maneira sugerida de realizá-la. Notamos a importância dada à experiência subjetiva e intransferível do indivíduo quando desta revisão. Numa postura de respeito às limitações individuais, o artista propõe que a revisão das torções de sentido só deva ser realizada por meio de um acerto entre o indivíduo e ele mesmo, numa disposição crítica e radical em direção às suas crenças e explicações naturais do mundo e da realidade; ou seja, o indivíduo deve estar minimamente disposto a se distanciar de algo tão íntimo e essencial como sua própria subjetividade. Entendendo esta como uma vida paralela que medeia e informa a percepção da realidade, ao autoritariamente destruí-la, o artista destituiria os indivíduos, sem avisá-los, de sua relação com o mundo a que foram apresentados. Ao não se comprometer com esta destituição, o artista entrega a cada indivíduo (e não mais ao genérico “espectador”) a responsabilidade de negociar com seus próprios limites internos: desapegar-se ou não dos seus afetos, para vê-los de forma historicamente construída; por conseguinte, pôr em dúvida noções de identidade e subjetividade; desconstruir a imagem que se tem de si mesmo.

No entanto, ao distinguirmos a ideia de subjetividade da noção de construção histórica e cultural, a deslocamos para um novo campo: o das escolhas em direção a esta construção, como aquelas realizadas por Galan ao pronunciar a crítica institucional, e como aquela oferecida a cada indivíduo quando em contato com a obra. Desta forma, ao se esvaziar uma noção imposta de subjetividade, torna-se visível sua participação no fenômeno que funde a imagem de si mesmo com os valores culturais dos quais se participa.

Diferente de um preceito homogeneamente aplicável, de cima pra baixo, sobre um coletivo, a revisão traumática se daria somente através da identificação das escolhas realizadas no ato de cada apropriação específica. Apenas a identificação da subjetividade inerente a cada escolha poderia realizá-la, demandando para isso uma disposição crítica aplicada à única escala social cabível ao indivíduo: a sua própria.

Nesse sentido, se Galan estiver certo, os artistas que se comprometerem em encarar o problema dos deslocamentos de sentido na arte e se depararem com a questão da subjetividade, terão o trabalho de encontrar similar problema, num looping que poderá se repetir eternamente, ou até a sua resolução. Enquanto estas questões permanecerem invisibilizadas, a prática artística parecerá estar encurralada ora na autonomia moderna, ora no risco de se reduzir o sentido das obras, ora na preocupação com o resgate da subjetividade. Para os artistas em que a última opção se tornou a única saída – porque faz a crítica da primeira e pretende combater suas consequências na segunda –, a repetição do problema sem dúvida apontará para um esgotamento, ou, na melhor das hipóteses, para um cansaço. Na ausência de mudança, poderá transformar-se mesmo num projeto, pelo menos no âmbito institucional, concentrando, infelizmente, as subjetividades artísticas ao reclame da revisão traumática, tomando por objetivo fazer-se ouvir pela insistência; algo que o presente texto, em certa medida, também faz.

Mas para onde apontaria esta preocupação? Qual seria a recompensa desta privação? Ao transformar impedimento em ornamento em alguns de seus deslocamentos de sentido, Marcius Galan parece mostrar-se otimista com os efeitos de sua sugestão. Imaginamos que, quando finalmente os deslocamentos tornarem-se percursos de sentido, dando a ver a justificativa de seus critérios, haverá maior urgência de propostas artísticas preocupadas com outras questões, tão improrrogáveis quanto o reconhecimento de uma subjetividade distinta das imagens produzidas pela cultura. Mas ainda restam dúvidas se neste depois estaremos prontos para o reconhecimento de construções históricas e, por conseguinte, de subjetividades capazes de contradizer a nossa própria. Assim como nada mais consequente e pulsante, nesta perspectiva otimista, que indagar quais práticas artísticas estariam ligadas a essa consciência ou, se preferirmos, subjetividade.

Bibliografia

ARAUJO, Marcelo Mattos. Fundação Ema Klabin: a construção de um projeto museológico. In: A Coleção Ema Klabin. Org. Paulo de Freitas Costa. São Paulo: Fundação Cultural Ema Gordon Klabin, 2017.

ANDRÉ, Jacques. O Acontecimento e a Temporalidade: o après-coup no tratamento (2008). Tradução de Vanise Dresch. Ide, Volume 31, nº 47. São Paulo, Dezembro 2008. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31062008000200025#107 Acesso em: 17 de junho de 2019.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2013.

MARIOTTI, Gilberto. Repeteco. São Paulo: Fundação Cultural Ema Gordon Klabin, 2014.

______. Vigia. São Paulo: Fundação Cultural Ema Gordon Klabin, 2017.

McEVILLEY, Thomas. Introdução. (1990). In: O’DOHERTY, Brian. No Interior do Cubo Branco: A Ideologia do Espaço da Arte. Tradução de Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

TAVARES, Ana Maria. A experiência do site ao site-specific deslocado. In: ______. Armadilha Para os Sentidos: Uma Experiência no Espaço-Tempo da Arte. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

LACAN, Jacques “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise”(1953). In: ______. Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998

SHAPIRO, Roberta; HEINICH, Nathalie. Quando há artificiação? (2012) Tradução de David Harrad. Revista Sociedade e Estado, Volume 28, nº 1. Janeiro/ Abril 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/se/v28n1/02.pdf Acesso em: 17 de junho de 2019.

SHINER, Larry. The Revolution and The Museum. In: ______. The Invention of Art: a Cultural History. The University of Chicago Press: 2001.

Raquel de Sá

É graduanda no Departamento de Artes Visuais da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Também trabalhou no setor educativo da casa-museu Ema Klabin no período de 2014 a 2018. E-mail para contato: [email protected]

+ do blog: